智能体

韧性Resilience

敏捷性Agility

可持续性Sustainability

将企业封装好的一个个“业务能力”(EBC)作为其操作和服务的上下文与环境,通过AI技术(感知、思考、行动、学习循环)具身其中,成为一个专精的、自主的、可协作的数字化同事,最终目标是放大和增强人类员工的智慧与效率,让整个组织变得更加智能、敏捷和韧性。

从流程自动化向决策智能化、从人操作系统向系统 augment 人的根本性转变。

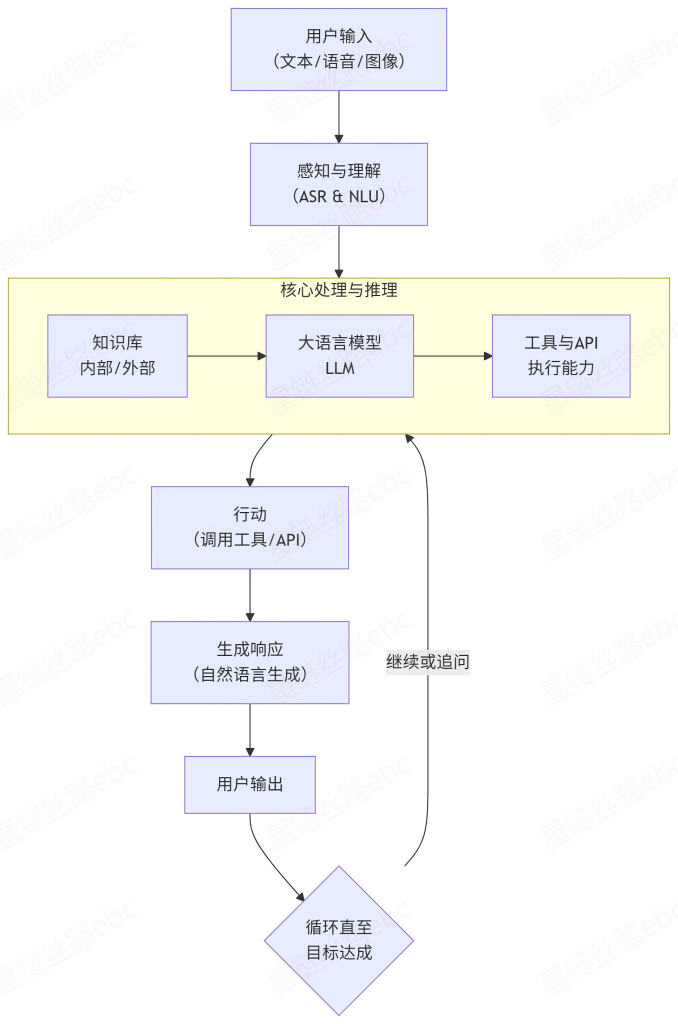

1. 感知与理解 (Perception & Understanding)

- 输入处理: 接收用户输入,可能是文本、语音、图像或多模态信息。对于语音,需要自动语音识别 (ASR) 转换为文本;对于图像,需要计算机视觉 (CV) 技术进行解析。

- 自然语言理解 (NLU): 这是理解用户意图的关键。它需要:

- 意图识别 (Intent Recognition): 判断用户想做什么(例如:问天气、订机票、设置闹钟)。

- 槽位填充 (Slot Filling): 从语句中提取关键参数(例如:对于“订机票”,需要提取

目的地、时间等槽位)。 - 上下文理解 (Context Awareness): 理解对话的上下文,处理指代(如“它”、“那个”)和省略信息。

2. 知识与管理 (Knowledge & Management)

- 内部知识: 智能体被训练时所学习到的海量参数化知识,存储在模型权重中。这使其能够回答常识性问题、进行推理等。

- 外部知识: 通过检索增强生成 (RAG) 技术,从外部知识库、数据库或互联网实时获取信息,弥补内部知识的滞后性和局限性。

- 上下文管理 (Context Management): 在对话中临时记住并管理当前会话的信息(通常通过

对话历史或上下文窗口实现),这是实现多轮对话的基础。

3. 推理与规划 (Reasoning & Planning)

- 逻辑推理: 根据已有信息进行推导、总结、归纳和演绎。现代LLM在此方面表现出色。

- 任务分解与规划: 对于复杂指令,智能体会将其分解为多个子任务步骤,并规划执行顺序。例如,“帮我写一份报告”可分解为:1. 确定主题和大纲,2. 搜集资料,3. 撰写内容,4. 格式化。

- 工具使用 (Tool Use): 智能体知道自己能力的边界,并学会调用外部工具/API来完成任务,例如:

- 执行计算(调用计算器)

- 获取实时信息(调用搜索API)

- 操作外部系统(发送邮件、控制智能设备)

4. 生成与执行 (Generation & Execution)

- 自然语言生成 (NLG): 将推理结果、规划好的动作或检索到的信息,转化为人类可读的自然语言响应。这不仅要求语法正确,更要求流畅、友好、符合语境。

- 动作执行: 如果规划中涉及到工具调用,智能体会生成结构化代码或API请求来真正执行这些动作(例如,真正发出一封邮件)。

人工助手智能体的逻辑是一个融合了感知、知识、推理、行动的复杂闭环系统。它不再是简单的“模式匹配”或“问答对”,而是一个具备一定自主性的目标驱动型智能体。其强大之处在于利用大语言模型作为其“大脑”,进行深入的理解和泛化的推理,并通过工具使用来扩展其能力边界,最终通过与环境的交互(多轮对话)来完成任务。